終了レポート

「海の中を覗いてみよう! 海と日本PROJECT」

- 日 程 :

- 8月2日(金)8:45~17:00

- 開催場所:

- 香川大学瀬戸内圏研究センター 庵治マリンステーション

- 参加者数:

- 29名

- 主 催 :

- 香川大学瀬戸内圏研究センター・香川大学農学部

- 共 催 :

- 北海道大学大学院水産科学研究院

- 目 的 :

- 日本では、欧米諸国に比べて、中学校や高等学校に相当する学年期において、海のことについて学習する機会が少ない。また近年、海水浴離れを始めとするマリンレジャーの衰退等が報じられており、海に親しむ機会そのものも減少していることが懸念される。こういった事態は、四方を海に囲まれ、世界第6位の排他的経済水域面積を有する我が国において憂慮すべきものであろう。

本事業では、高校生を対象として、身近な海に実際に触れて親しんで貰うために体験航海を行うと共に、海洋生物生産の場としての海に関する講義ならびに実習を実施した。本事業の目的は、次世代を担う若者に「海」への興味や関心を高めてもらうことであった。

イベント内容

本事業を大学のホームページやちらしの配布、香川県高等学校生物教員への案内等を通じて告知した。その結果、 29名の参加者により事業を開催することになった。当日は、香川大学農学部ならびに大学院農学研究科の学生諸氏がティーチングアシスタントとして実施の補助にあたった。

本事業の内容は主に、体験航海と、講義・実習に分けることができる。

体験航海においては、香川大学の海洋環境研究グループが20年以上にわたりモニタリング調査を実施してきた志度湾(香川県さぬき市)において、香川大学瀬戸内圏研究センター所属の調査船カラヌスⅢを用いて海洋観測を実施した。具体的には、プランクトン採集、採泥、底生動物の観察、ならびに海藻・海草のモニタリングを体験して貰った。プランクトン採集では、北原式プランクトンネットを用いて、室内実習の際に検鏡するための植物プランクトン試料を実際に採集した。採泥では、KK式コアラ—を用いた柱状採泥を体験して貰い、堆積物の酸化層と還元層の様子を観察した。底生動物の観察においては、マクロベントス(体長<1 mm)を対象にして出現種等の確認を行った。海藻・海草モニタリングにおいては、海底カメラを用いて、海底面に生息する底生植物(主にアマモ)の様子を観察した。

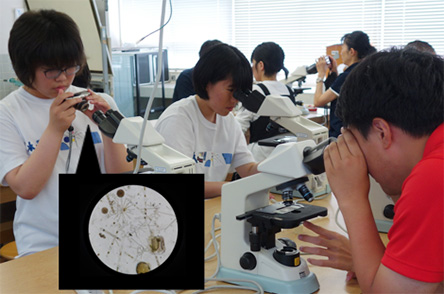

講義・実習は、マリンステーション内の実習室において実施した。はじめに、海洋生態系の成立の様子について講義し、我々が海から収奪する魚介類の多くが、食物連鎖の起点まで辿ると植物プランクトンを主体とする微細藻に依存していることを説いた。また、彼らが海洋環境の変化に応じて、出現量や出現種を敏感に変化させていることを紹介した。その後、志度湾において採取した試料を材料として、植物プランクトンならびに動物プランクトンの顕微鏡観察をおこなった。

参加した高校生は調査船での活動や講義・実習にいきいきとした表情で取り組んでいた。特に、調査船・カラヌスⅢでの海洋観測はなかなか体験できないことであり、貴重な経験となったようである。なお、当日は地元テレビ局の取材があり、高校生は休憩時間に取材に応じていた。

庵治マリンステーション内の実習室で実施した講義・実習の様子

講義の様子

講義の様子

顕微鏡観察の様子

調査船・カラヌスⅢで体験航海・海洋観測の様子

採泥試料の観察

海藻および海草について説明を受ける高校生

プランクトン採集の様子

参加者による記念撮影

(多田 邦尚)