終了レポート

「海洋センター・海藻ファクトリー 海と日本PROJECT」

「キラリス・海藻ファクトリー 海と日本PROJECT」

- 日 程 :

- 「海洋センター・海藻ファクトリー 海と日本PROJECT」 / 7月15日(土)13:00~15:00、8月5日(土)10:00~11:00、9月2日(土)13:00~15:00

「キラリス・海藻ファクトリー 海と日本PROJECT」 / 5月31日(水)~7月10日(月)、7月20日(木)~9月4日(月) いずれも10:00~20:00

- 開催場所:

- 函館市国際水産・海洋総合研究センター、キラリス函館

- 主 催 :

- 北海道大学大学院水産科学研究院

- 協 力 :

- 宏輝株式会社、共和コンクリート工業株式会社

- 目 的 :

- 函館市並びに近郊の中高生や一般市民を対象に、海洋環境における海藻の役割やその生態を知ってもらい、海藻に対しての興味を持つきっかけを作る。

- イベント概要:

- 「海の宝をめぐる学びと体験 マリン・ラーニング(海と日本2017)」プロジェクトでは、中学生・高校生を対象に、ワークショップ「海洋センター・海藻ファクトリー 海と日本PROJECT」を函館市国際水産・海洋総合研究センターとキラリス函館にて実施しました。ワークショップには、函館市内の中学生・高校生4名が参加、7月から9月まで合計3回実施された本ワークショップを通じて、自分たちで苗付けをした海藻の成長を観察、海藻の生態や環境に関する知見を深めました。

また、「キラリス・海藻ファクトリー 海と日本PROJECT」では、函館近海に生息する魚や海藻を、キラリス函館に設置した水槽内で飼育・展示を実施。一般市民や観光客に函館エリアの海洋環境への関心を促しました。

【海洋センター・海藻ファクトリー 海と日本PROJECT(7月15日)】

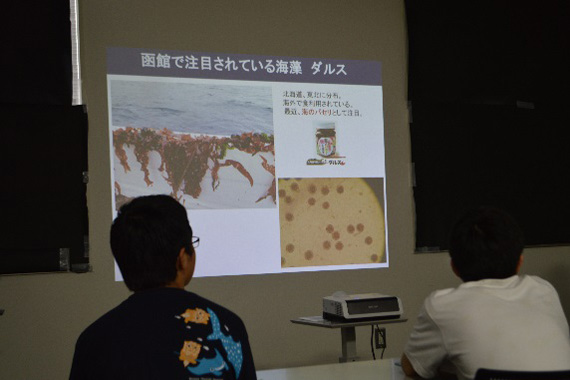

●「海藻」に関する基礎講座(13:00~13:45)

ワークショップは、まず、共和コンクリート工業㈱海藻技術研究所主任研究員・川越力(かわごえ・ちから)さんから、海藻に関する基礎知識について講義が行われました。講義は、「海草」と「海藻」の違いから始まり、海藻の生物群の種別や各海藻の特徴などについて、時折参加者に質問をしながら、進められました。

そして、川越さんからは、海藻や大型海藻の群落である「藻場」の重要性について説明があり、共和コンクリート工業が、藻場の新しい造成方法に取り組んでいることが紹介されました。

藻場の造成は、海藻が着定するようにコンクリートブロックを海中に投入する方法が主流です。ただ、この方法では、藻場の造成がうまく進まない場合もあります。そこで、北海道大学や共和コンクリート工業などが取り組んでいる造成方法が「幼体移植式藻場造成法(モアシス)」です。

モアシスは、海藻の幼体を屋内で培養し、育った幼体をコンクリートに独自の方法で取り付けることで、藻場を造成する方法です。この方法によって、従来の方法よりも早い速度かつ高い確度での造成が可能となります。その事例として、講義では、北海道・噴火湾にあるハタハタ産卵礁造成の様子について紹介がありました。

その後、川越さんから、海藻の育苗実験を行うに当り、参加者に「海藻が育つ必要条件」を尋ねた上で、今回は、複数の水温や光量の条件下にて実験を行うことが説明されました。

基礎講座の様子①

基礎講座の様子②

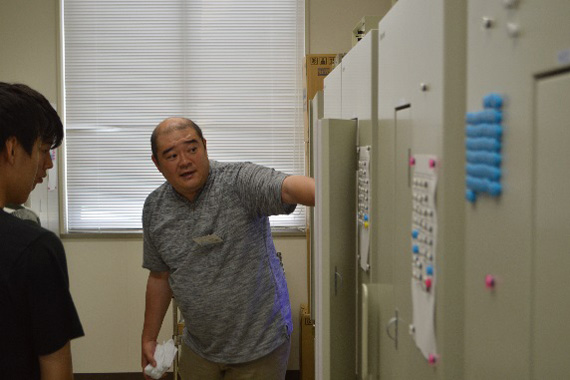

●研究施設見学・顕微鏡を使った海藻観察(13:45~14:15)

講座終了後、参加者は、川越さんの案内でセンター内にある研究施設を見学しました。函館市国際水産・海洋総合研究センターは、31室の研究室があるほか、大型実験水槽や飼育培養施設などの共用施設などを備える、水産・海洋に関する日本有数の研究施設です。

共和コンクリート工業は、センター内に研究室を設け、海藻に係る研究を行っており、現在は、様々な条件下で海藻を育てることを通じ、海藻の生態や可能性について研究を進めています。

川越さんは、水温や水質、光質や光量などの諸条件により、海藻の成長や成熟が左右される様子を、実際の海藻(アカモク、ウガノモク、ガゴメなど)を見せながら、参加者に説明をしました。また、参加者たちは海藻の幼体を顕微鏡で観察し、その構造の不思議さに驚きの声を上げていました。

研究施設見学の様子

顕微鏡で海藻を観察

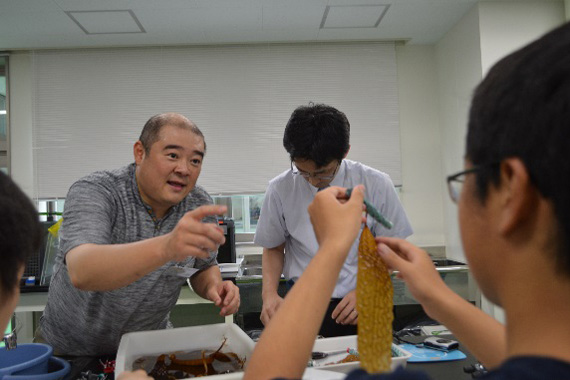

●ロープ種苗付け作業・種苗水槽投入他(14:15~15:15)

ワークショップの最後は、種苗作りの実習を行いました。今回は、海藻の成長条件である水温や光量について複数の条件を設定し、ガゴメやアカモクの種苗を育成します。ガゴメやアカモクは、函館近海で見られる海藻で、近年では、それぞれが持つ機能性に注目されています。成長すると、ガゴメは2年ほどで2m以上、アカモクは1年で4~7mに達します。

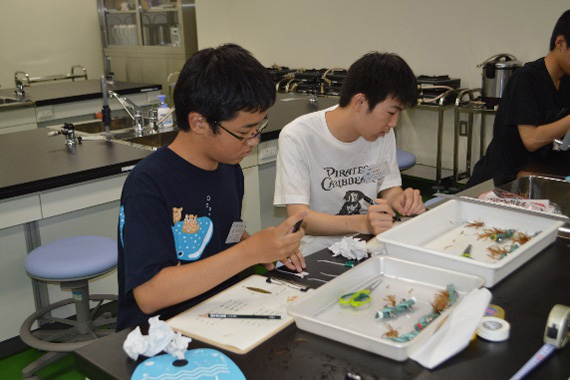

まず、参加者たちは、川越さんや、協力会社である宏輝㈱スタッフ、北大大学院生などの指導を受けながら海藻を選択、それらを種苗として結束バンドに自身の名前を書き、ロープにくくり付けていきました。種苗をロープの間に挟みこみ、ボルトとナットで固定する作業は意外と難しく、参加者たちも苦戦していました。その後、種苗の葉の長さや幅を計測、参加者は、9月までの2ヶ月間、種苗の成長を観察していくこととなります。

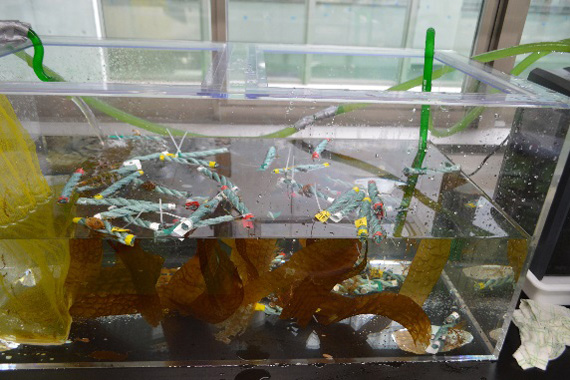

今回は、様々な環境下での成長の違いを観察するため、水温5度・15度、遮光・採光の計4種の条件を準備。参加者は、種苗の成長を祈りながら、それぞれの水槽の中に種苗付のロープを投入していきました。

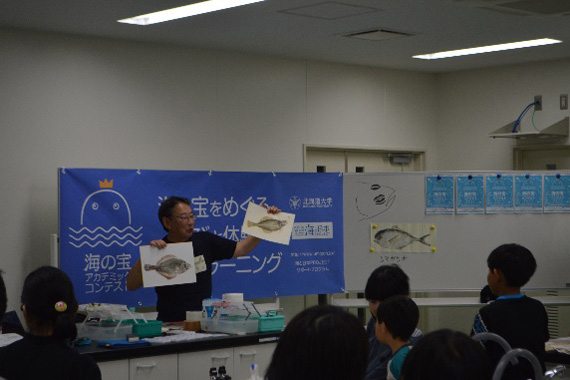

なお、種苗付け作業を行った会場内では、同時開催として「魚拓づくり教室」が行われ、小学生・中学生20名が参加。原彰彦北海道大学名誉教授をはじめとする北海道大学大学院水産科学研究院、大学院水産科学院、水産学部のスタッフ指導の下、参加者は、思い思いに色とりどりの魚拓を制作していました。

まずは、海藻選びからスタート

川越さんが種苗づくりを丁寧に指導

種苗づくりの様子①

種苗づくりの様子②

成長を願いながら種苗を水槽に

水槽に入れられた種苗たち

魚拓づくりの説明

魚拓づくりの様子

●参加者の声

参加者を引率した教員からは、「私たちは水産高校ですが、今回の生徒が所属する学科では、海藻の育苗を学ぶことがないので、良い機会となりました。海藻の成長が楽しみです」とお話がありました。また、参加した中学生は、「海藻の生態はとても興味深かったです。講師のお話もわかりやすく、参加してよかったです」と話してくれました。

【海洋センター・海藻ファクトリー 海と日本PROJECT(8月5日、9月2日)】

●「育成観察会・バックヤードツアー」(8月5日)

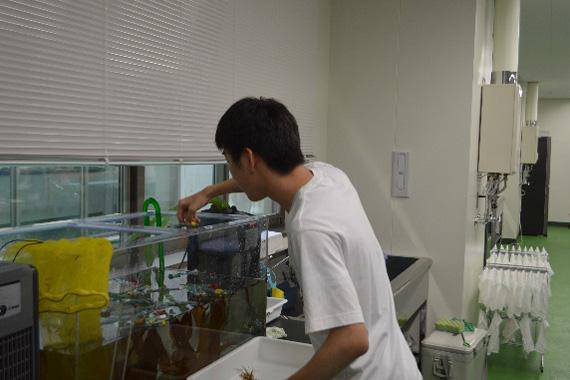

8月5日、函館市国際水産・海洋総合研究センターにて、7月に種苗付けを行ったガゴメやアカモクの成長度合いを確認する観察会が行われました。参加者らは、水槽から自分が作った種苗を取り出し、葉の長さや幅を計測しました。種苗によっては、同じ条件下でも葉の長さに差異があることから、参加者たちは自然の不思議さを感じていました。そして、9月の最終観察時に、ガゴメやアカモクがより大きく成長することを願いながら、種苗を水槽に戻しました。

また、観察会と合わせて、センター内にある実験用水槽の見学会が行われました。参加者たちは、北海道大学大学院水産科学研究院平松尚志准教授による魚類の生態に関する説明を聞き、魚類への知識をさらに深めていました。

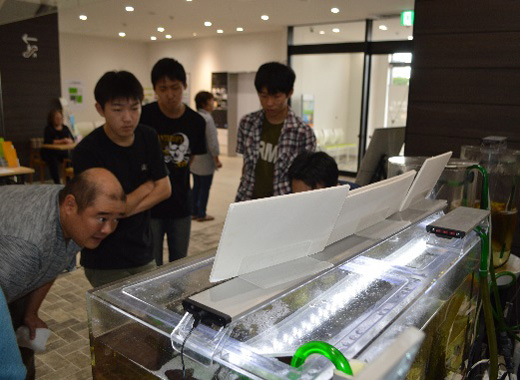

海洋センター内水槽を見学

7月からの成長度合いを確認

●「ワークショップまとめ」(9月2日)

9月2日、キラリス函館内にて、種苗の最終観察と取りまとめが行われました。まず、参加者は、水槽から取り出した種苗の計測を実施、その上で、2ヶ月間の計測をまとめると共に、データから読み取れる事項をそれぞれ分析しました。

種苗の開始から約2ヶ月、参加者全体の種苗は、ガゴメコンブで最大平均50mm程度、アカモク最大平均13mm程度の成長が見られました。ただ、残念ながら、成長がほとんど無かったり、葉に大きく穴が開いているものも。これは、個体差や水槽内の環境、輸送時の影響などによるものと思われます。

光の強度や水温など、自然環境とは異なる条件下での育成であったことから、必ずしも想像通りに種苗が成長したわけではありませんでした。ただ、ガゴメでは、諸条件下での一定の傾向を見ることができました。

最後に、講師の川越さんは、参加者それぞれに、2ヶ月間の観察を通じて気づいたことや、種苗の成長の相違について尋ねていきました。それは、「正解」を問うものではなく、種苗や環境の変化についての「気付き」を促し、その「気付き」を自分なりに考え、上手く「発散」してもらうための、優しい問いかけでした。なお、参加者の一部は、「発散」の機会として、「海の宝アカデミックコンテスト2017」への応募を予定しています。

●講師・参加者の声

ワークショップ終了後、講師の川越さんは「今回初めて種苗の育成を指導しましたが、私自身、大変良い学びの機会となりました。実習を通じ、中高生が海藻の生命の不思議さに気づいてもらえれば何よりです」と語ってくれました。

また、全3回の観察を終えた高校生は、「たった2ヶ月でも、かなりガゴメが成長しているのには、驚きました。実際の海中でのガゴメの生態も詳しく調べてみます」と、さらなる学習に意欲を見せていました。

参加者は真剣なまなざしで計測

計測の様子①

計測された種苗

計測の様子②

3か月の計測データをパソコンに入力

参加者全員のデータを見ながら、結果を考察

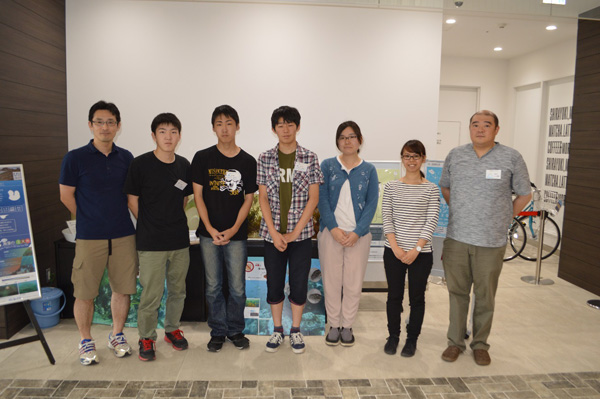

ワークショップ終了後、講師・スタッフ・参加者で記念撮影

【キラリス・海藻ファクトリー 海と日本PROJECT(5月31日~7月10日、7月20日~9月4日)】

●概要

5月31日からは、キラリス函館1階ロビーにおいて、函館近海に生息する魚や海藻の飼育・展示が行われました。また、7月20日からは、海洋センターのワークショップにて種苗にしたガゴメやアカモクも展示、ロビーの一角は、来場者が「函館の海」を体感できるスペースとなりました。

魚は、マダイ、クロソイ、エゾメバル、キツネメバルの4種、海藻はガゴメ、アカモク、ミルが展示されました。食卓に上る魚の子どもたちが水槽内を泳ぐ姿に、大人も子供も興味深く眺めていました。

また、会場内には、海藻が果たす役割に関する説明パネルが置かれました。海藻が、「地球」、「人間」、「魚」それぞれの立場にとって、環境の維持や生命の支えに不可欠な存在であることが強調されていました。

●参加者の声

東京からの観光客は、「函館駅前のビル(キラリス函館)なので、たまたま立ち寄りました。函館は『イカ』のイメージが強かったのですが、様々な魚や昆布など様々な生物が生きているのですね」と、函館近海の豊かな海に驚いた様子でした。

会場の様子

足を止め、水槽を覗き込む人も多数

水槽内の魚たち

ワークショップの参加者たちも観察

(齊藤 拓男)